Walter Leimgruber

Viele Menschen beschäftigen sich mit kochen, ohne zu kochen, im Gespräch, vor dem Fernseher oder im Internet. Noch nie wurde soviel über Essen und Trinken geredet, wurden Essen und Trinken so ausgiebig zelebriert. Kochen ist von einer alltäglichen Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit zu einem bewussten Akt, zu einem Element des Lifestyle, der Kreativität und der Selbstverwirklichung geworden. Elisabeth Fülscher hätte sich wohl verwundert die Augen gerieben, hätte dies ebenso als Zumutung zurückgewiesen wie die «McDonaldisierung». Und doch sind es diese beiden Entwicklungen, die das Bewusstsein für Traditionen schärfen und dazu beitragen, dass das „Fülscher“ fortlebt, als kulturelles Erbe.

„McDonaldisierung ist hier nicht gefragt. Wir betreiben seriöse Kocharbeit.“ So hätte Elisabeth Fülscher vielleicht auf das Ansinnen einer Kundin ihres Kochstudios reagiert, auch einmal schnelle Mahlzeiten mit vorfabrizierten Produkten zuzubereiten. Hätte, wenn der Ausdruck McDonaldisierung schon bekannt gewesen wäre. Doch damals war die Kochwelt noch in Ordnung. Mädchen und junge Frauen erhielten eine solide Ausbildung in allen Bereichen des Haushaltes und natürlich primär in Küchenarbeit, als Grundlage für ihre Rolle als Hausfrau und Mutter. Denn in den bürgerlichen Kreisen, für die Elisabeth Fülscher ihre Kochschule betrieb, war die Berufsfrau kein verbreitetes Rollenmodell. Das Fülscher-Kochbuch, entstanden aus der langjährigen Erfahrung der Zürcher Kochexpertin und ihrer Vorgängerin, zeugt von einer Welt mit festen Werten und hohen Standards, von einer Epoche, die man vielleicht als letzte klassische Phase der bürgerlichen Gesellschaft und Kultur bezeichnet werden kann, bevor diese durch vielfältige Entwicklungen grundlegend verändert wurde: Durch die Pop- und Massenkultur, Emanzipierungsbewegungen und sich wandelnde Geschlechterverhältnisse, durch die Nahrungsmittelindustrie, die immer mehr Produkte für eilige Kundinnen und Kunden produzierte, und durch die Globalisierung mit ihren weltumspannenden Moden und Produkten.

Wer vor der Gefahren dieser Globalisierung, der Gleichmacherei und Uniformität einer sich ausbreitenden globalen Kultur warnt, verwendet häufig dieses Schlagwort: McDonaldisierung. Es ist kein Zufall, dass gerade dieser Begriff aus dem Bereich der Ernähungskultur den fundamentalen Wandel beschreiben soll. Denn diese ist für den Menschen nicht nur physiologisch zentral, sondern stellt auch ein wesentliches Element seines psychischen Wohlbefindens und seines Gefühls von Zugehörigkeit dar. Der Begriff der McDonaldisierung meint eine Entwicklung, in der eine bestimmte Esskultur (manche würden allerdings eher von ‚Unkultur’ sprechen) nach und nach den Globus überspannt, lokale Kulturen verdrängt und damit wesentlicher Teil eines Prozesses ist, der zu einem monotonen, standardisierten Kulturangebot führt, bei dem alle die gleichen Nahrungsmittel essen und trinken, die gleiche Musik hören, die gleichen Filme sehen, die gleichen Bücher lesen und die gleichen Kleider tragen. Dieses Schreckgespenst sieht meist in der amerikanischen Kultur, die auf industriell produzierten, seriell gefertigten Elementen basiert, deren Stichworte Einfachheit, Effizienz und Kostengünstigkeit heissen, den Ausgangspunkt dieses Prozesses, auch wenn heute andere Hersteller die Produktionsabläufe noch effizienter beherrschen.

Für Liebhaber guten Essens, aber auch für alle, welche die Welt als Ort unendlicher Vielfalt sehen, ist die McDonaldisierung ein Horror, der weit über den eigentlichen Moment des Verzehrs hinausgeht, sondern vielfältigste Folgen hat: Die seriell produzierte Nahrung in Form von Fleisch und Getreide zerstört die biologische Vielfalt, bedroht mit ihren Monokulturen das ökologische Gleichgewicht und ruiniert mit ihrem Kostendruck und ihrer Massenproduktion die Existenz von Bauern, das Franchisesystem gefährdet die unabhängige Gastronomie, beutet die Arbeitskräfte aus und fördert wirtschaftlich ruinöse Preiskämpfe, die billigen Nahrungsmittel führen zu Übergewicht und zahlreichen gesundheitlichen Schäden, und schliesslich vernichtet der auf reine Sättigung ausgerichtete standardisierte Burger-Coke-Ketchup-Konsum kulturelle Kompetenzen, angefangen beim Geschmackssinn der Konsumierenden bis hin zu den unzähligen kulturellen Elementen, welche uns alle mit der Nahrungsmittelproduktion, dem Kochen und dem Essen verbinden.

Beim Schimpfen auf die globalisierte Unkultur vergisst man allerdings gerne, dass das Phänomen der weltweit verbreiteten Ernährungstrends keineswegs neu ist. Gewürze werden seit dem Altertum in den jeweils bekannten Regionen der Erde gehandelt. Im Zeitalter der Entdeckungen kommen Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Kürbisse, Mais, Reis, Kakao, Tee und Tabak nach Europa. Manche lösten enorme Umwälzungen bei den Speisegewohnheiten aus. Man denke an die Kartoffelgerichte in deutschen Landen, die Rolle der Tomate in Italien und des Tees in England. All das wird heute als Teil einer traditionell und regional verankerten Kultur verstanden. Und wir vergessen, dass die Globalisierung auch dazu führt, dass bei uns heute eine Vielfalt an Esskulturen und Ernährungsformen zur Auswahl steht, wie es sie bisher nie gab, von der mediterranen Küche über Hummus und Curry, Sushi und Wok bis zu allen Formen der Durchmischung und Kreolisierung.

Kochen ist Kultur

Kochen und Essen gehören zu den Praxen, die den Alltag und die Lebensweise von Menschen entscheidend mitprägen. Das Sprichwort „der Mensch ist, was er isst“ fasst diese Bedeutung kurz und treffend zusammen. Produktion, Zubereitung und Konsum von Nahrung nehmen in allen Gesellschaften einen zentralen Platz ein. Feste sind ohne Essen nicht denkbar, wesentliche Einschnitte im Leben werden davon begleitet und häufig sogar bestimmt. Die entsprechenden Rituale werden als Traditionen gepflegt und an die nächste Generation weitergegeben. In vielen Familien spielt das Essen eine zentrale Rolle auch als Erinnerungsvehikel, als Verbindung zur Herkunft und als kulturelles und religiöses Erbe, das man gerne an die nächste Generation weitergeben möchte.

Das Fasten wie auch das üppige Festmahl gehören zu den Rites de Passage, jenen Übergangsriten, die den Ablauf des menschlichen Lebens rhythmisieren, den wichtigen Einschnitten im Jahres- und im Lebenslauf – bis zum letzten grossen Einschnitt, der bei einigen vom Henkersmahl, praktisch immer aber vom „Leichenschmaus“ begleitet wird. Fasten und Festmahl ergänzen sich, stehen auch im Widerstreit.Tugend und Laster, Sünde und Busse, Diesseits und Jenseits prallen auch beim Essen aufeinander.

Die zentrale Bedeutung der Nahrungsaufnahme zeigen die vielen Ausdrücke wie Tischsitten, Tischordnung, Tischgemeinschaft, Tafelrunde. Copain, Kumpan bezeichnet denjenigen, mit dem das Brot teilt, denn im Essen und Trinken erkennen sich die Menschen als einander zugehörig, als Gruppe. „Geschmack“ fängt im Gaumen an und weitet sich aus auf Tisch-, Wohn- und Alltagskultur, auf Normen und Identität generell.Es ist deshalb kein Zufall, dass der Soziologe Norbert Elias in seiner berühmten Studie „Der Prozess der Zivilisation“ gerade am Beispiel der Tischsitten zu zeigen versucht hat, wie in der westlichen Gesellschaft äusserliche Normen wie z. B. das Essen mit Messer und Gabel einhergingen mit einem allgemeinen Zivilisationsprozess, der ebenso innere Verhaltensweisen, emotionale Selbstkontrolle und Disziplinierung der Affekte beinhaltete. Kinder durchlaufen diesen Lernprozess vom Essen mit den Fingern und dem Löffel, vom Kleckern und Schmieren zum Gebrauch des Bestecks und zu den Tischmanieren ebenso, wie die Gesellschaft ihn kollektiv durchlaufen hat.

In vormodernen Gesellschaften, in denen fast alles Wissen mündlich weitergegeben wurde, erfolgte diese Vermittlung von den Eltern an die Kinder, von den Meistern an die Lehrlinge. Daraus hat sich die Sicht entwickelt, was weitergegeben werde, sei stabil, verändere sich praktisch nicht, deute auf eine jahrhundertealte unveränderte Überlieferung hin. Doch Traditionen werden verändert, jede Generation passt sie an neue Bedürfnisse an, jede neue Umgebung führt zu Adaptionen. Auch wenn diese innerhalb eines Lebens manchmal kaum sichtbar sind, lassen sich diese Anpassungsprozesse über längere Zeiträume doch gut verfolgen. Und wenn wir uns an gewisse Essrituale, Menüs oder Kreationen unserer Kindheit zurückerinnern, so stellen wir fest, dass selbst dort, wo wir uns bemühen, die Tradition weiterzutragen, Veränderungen zu erkennen sind, etwa was die Bewertung gewisser Fleischstücke, die Art der Gemüsezubereitung, der Siegeszug der Teigwaren oder die für das Dessert verwendeten Früchte betrifft. Grosser Fleischkonsum, einst ein Distinktionsmerkmal derjenigen, die es sich leisten konnten, wird zum Signum ungesunder Ernährung von Unterschichten. Gerichte mit viel Fett und Rahm weichen im Zeitalter des Gesundheitsbewusstseins einer leichteren Küche, Arme-Leute-Essen wie etwa Innereien, Linsen oder Eintopfgerichte tauchen, nachdem sie lange Zeit verschmäht gewesen waren, auf der Speisekarte exklusiver und edler Restaurants auf.

In modernen Gesellschaften sind die Tradierungs- und Überlieferungsprozesse wesentlich komplexer als in Kulturen, in denen es keine vielfältigen Medien der Überlieferung gibt. Denn wir stützen uns heute nicht nur auf das unmittelbar von der letzten Generation Gelernte, sondern nutzen andere Quellen, zum Beispiel die Schule, in der wir eine Haushalts- und Kochausbildung, aber auch Ernährungsberatung erhalten, die Medien, die uns mit Berichten und Rezepten geradezu überfluten, das vielfältige Angebot an Kursen und Ausbildungen, wo wir von Könnerinnen und Könnern Tricks und Raffinessen vermittelt bekommen, aber auch Reiseerfahrungen, welche uns einen Blick in die Töpfe anderer Weltgegenden werfen lassen.

Die eingangs erwähnte Globalisierung mit den Befürchtungen vor Standardisierung und monotonem Einheitsbrei bzw. Einheitsburger hat dazu geführt, dass sich vielerlei Gegenbewegungen gebildet haben. So ist etwa vom Prozess der „Glokalisierung“ die Rede: Der globale Druck führt zu lokalen Gegenkräften oder aber dazu, dass globale Elemente durchaus kreativ an lokale Gegebenheiten angepasst werden. Und man wird sich bewusst, welche lokalen Eigenheiten man besitzt, fängt an, diese wieder zu pflegen, manchmal auch erst zu erfinden. Tourismusfachleute und Gastrokritiker beschwören die Originalität der Ernährung in dieser oder jener Region. Der heutigen Eintönigkeit wird die frühere Vielfalt entgegengesetzt. Dabei vergisst man, dass die Hauptmahlzeiten der nicht besonders wohlhabenden Bevölkerung bis ins 20. Jahrhundert hinein in der Regel aus sehr einfachen und oft sehr monotonen Speisen, häufig Brei- oder Eintopfgerichten, bestanden. Und die als „regional typisch“ verkauften Produkte werden mehr und mehr, den Gesetzen einer globalisierten Wirtschaft gehorchend, als Markenartikel und Label geschützt und vermarktet.

Vielleicht zeigt uns das Ernährungsverhalten, wie der Umgang mit Globalisierung aussehen kann: Es gilt, Neues kennen zu lernen und aufzunehmen, zugleich aber auch die eigenen Stärken zu betonen, so dass ein vielfältiges Angebot entsteht, das den Horizont erweitert, ohne dass wir auf das, was wir schon immer geliebt haben, verzichten müssten. Tradition und Innovation liegen oft nahe beieinander, und wie uns die Kulinarik zeigt, lassen sie sich sogar miteinander fusionieren.

Kreative Bewahrung

Eine Folge dieser Entwicklungen ist das grosse Interesse am kulturellen Erbe. Darunter versteht man genau all diese Dinge, welche eine lokale oder regionale Kultur auszeichnen, ihre Eigenheiten und Merkmale. Auf internationaler Ebene versucht insbesondere die Unesco, dieses Erbe zu erhalten. Sie unterstützt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Bestrebungen, kulturelle wie auch natürliche „Schätze“ zu bewahren und zu schützen. Anfänglich war sie dabei auf das feste, materielle Erbe fixiert, auf Bauten wie die Altststadt von Bern oder auch auf Naturräume, die es zu erhalten gilt. Immer lauter wurde aber auch die Forderung nach der Bewahrung dessen, was in der Unesco-Terminologie „immaterielles kulturelles Erbe“ heisst und alles umfasst, was zwar nicht gebaut, fest und unverändlich ist, aber einen ebenso hohen Stellenwert für unsere kulturelle Identität zu haben scheint: die mündliche Überlieferung – angefangen bei der Sprache und den Dialekten hin zu all den Erzählungen und Geschichten –, Lieder, Musik, Tanz und performative Künste, Feste, Feiern, Rituale und soziale Praxen aller Art, aber auch das manuelle und handwerkliche Können, wie es sich auch in der Küche oder im Beruf ausdrückt, schliesslich auch unser Wissen über die Natur und das Universum. 2008 ratifizierte die Schweiz die beiden Unesco-Konventionen zu Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes.In ihnen spiegelt sich die Befürchtung, dass es durch die Prozesse der Globalisierung zu einer Reduktion kultureller Vielfalt kommt.

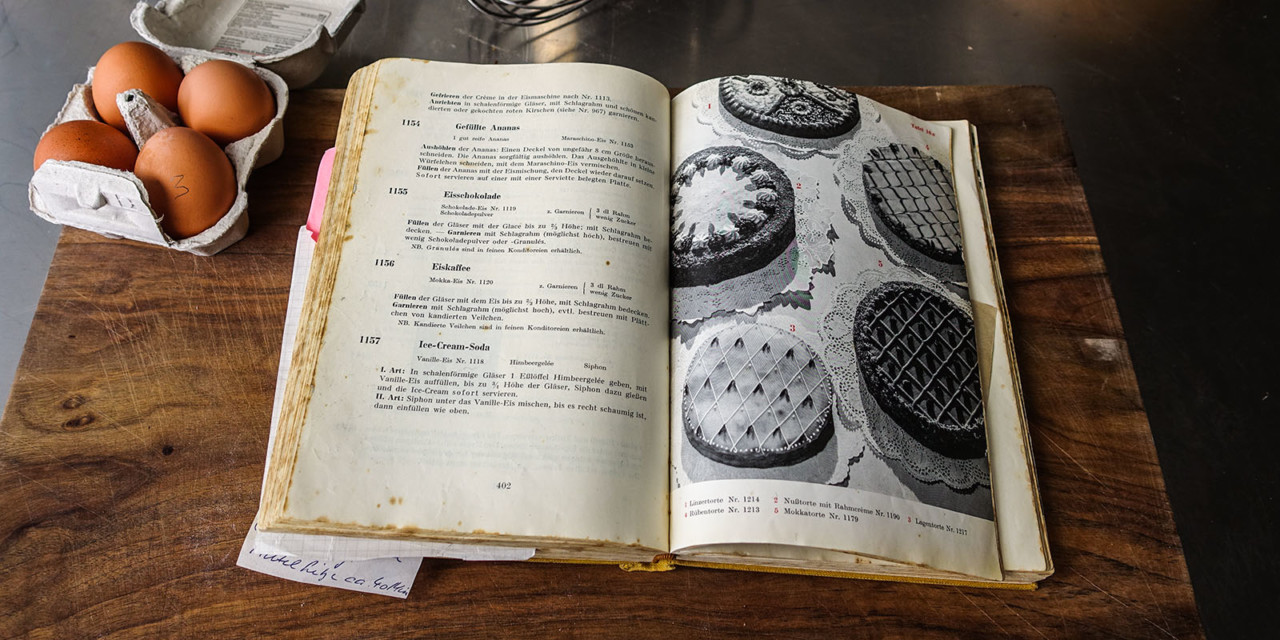

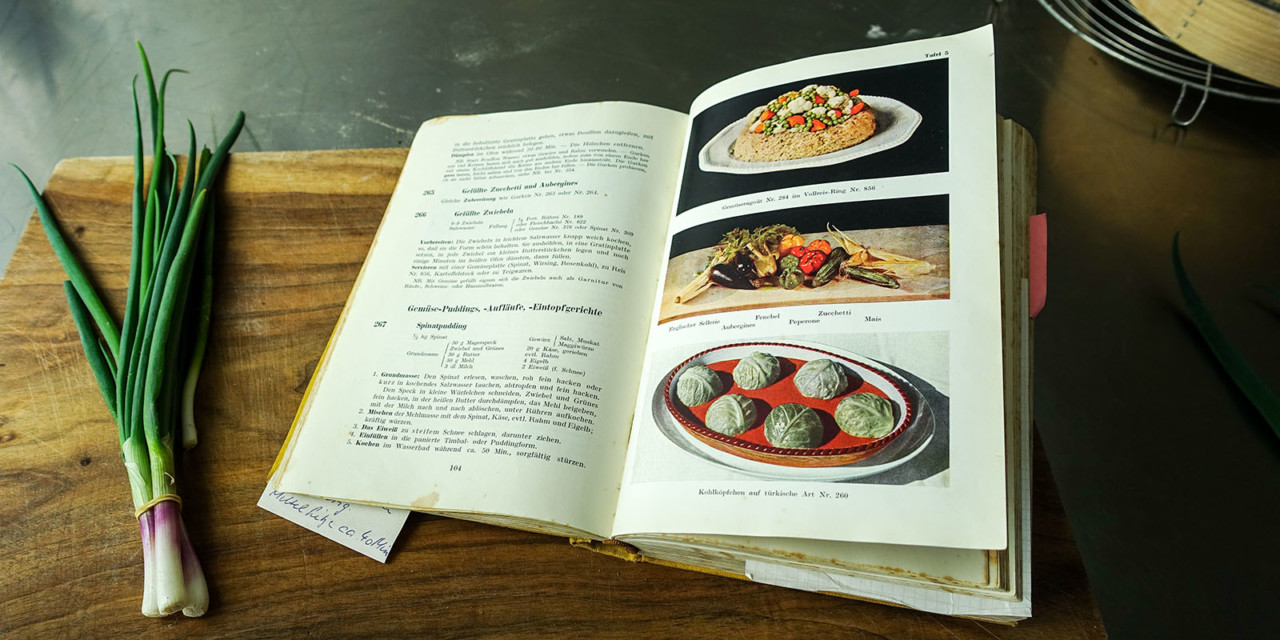

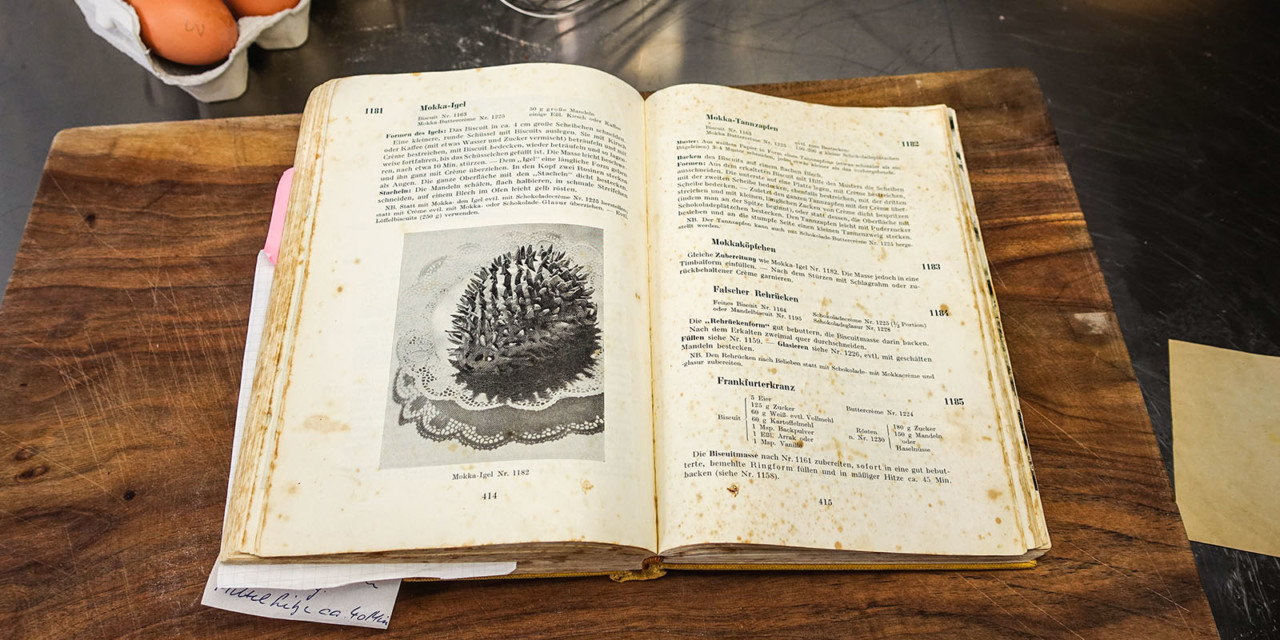

Die Unesco erstellt zum materiellen wie zum immateriellen Kulturgut Listen, die das Bewahrungswürdige auflisten. Diese Trennung macht eigentlich wenig Sinn. Gerade die Küche zeigt, wie sehr die materielle und immaterielle Ebene miteinander verbunden sind. Das Know how, das Wissen, die Nahrungsmittel und das handwerkliche Können verschmelzen zu einer Einheit. Nicht nur die Begrifflichkeit der „immateriellen Kultur“ ist deshalb umstritten, sondern auch die Frage, wie kulturelle Techniken wie Erzählungen und Musik, Tanz und handwerkliche Kunstfertigkeit oder eben Küchentraditionen bewahrt werden können; bisweilen entsteht der Eindruck, hier gehe es darum, Dinge zu fixieren, die sich gar nicht fixieren lassen. Man kann Esskultur nicht einfrieren, musealisieren, für alle Zeiten festlegen. Ein Kochbuch aufbewahren heisst noch lange nicht, dass man kochen kann oder kulinarische Traditionen pflegt. Sinnvoll ist das Aufbewahren und Weitergeben nur dann, wenn damit ein Bewusstseins- und Sensibilisierungsprozess für kulturelle Eigenheiten verbunden ist und einer kreativen Nutzung und Weiterentwicklung nichts im Wege steht.

Denn Kultur, auch traditionelle Kultur, ist ein Prozess, in dem sich die Formen verändern, neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen, vermischen. Diese Prozesse sind nicht wirklich steuerbar; man kann sie jedoch behindern, etwa durch enge Reglementierungen, die sich an einem angeblich unveränderlichen, „authentischen“ Originalzustand orientieren, oder sie fördern, indem man Traditionelles aufgreift, mit ihm experimentiert und es neu interpretiert. In diesem Sinne gilt es auch das kulinarische Erbe von Elisabeth Fülscher zu bewahren. Nicht, indem man ihr Buch in eine Museumsvitrine steckt, und auch nicht, indem man ihre Rezepte sklavisch so kopiert, wie sie damals gekocht wurden, sondern indem man sie als Quelle der Inspiration nutzt, um daraus eine Küche zu entwickeln, die unserer heutigen Lebensweise und unseren heutigen Bedürfnissen entspricht. Dafür bedarf es der Einbettung, der Erklärung, aber auch der Modernisierung. Denn viele Dinge sind heute nicht mehr selbstverständlich, erschliessen sich heutigen Nutzerinnen und Nutzern nicht automatisch, viele Begriffe, Zutaten und Techniken haben sich seit Frau Fülschers Zeiten verändert. Eine Kontextualisierung bietet Hilfe und Unterstützung, trägt dazu bei, das enorme Wissen des „Fülscher“ auch in Zukunft zu nutzen.

In der Unesco-Konvention taucht das altvertraute Bild einer Kultur auf, die sozusagen automatisch vorhanden ist und die von relativ stabilen und geschlossenen Gemeinschaften geformt wird. Den komplexen Prozessen, Differenzierungen und Auseinandersetzungen sowohl innerhalb solcher Gemeinschaften wie auch in der Verbindung und im Austausch mit anderen Gruppen wird praktisch kein Platz eingeräumt. Man muss sich aber Rechenschaft darüber geben, dass das kulturelle Erbe nicht etwas ist, das schon immer da war, sondern dass die Entstehung wie Bewahrung bestimmter kultureller Traditionen Folge einer stetigen Auseinandersetzung um die Deutungshoheit sind.

In bestimmten Zeiten allerdings wird die Beschäftigung mit Überliefertem intensiver. Denn der durch eine rasante wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hervorgerufene rasche Wandel ruft bei vielen Menschen eine Art Vertrautheitsschwund hervor, ein Gefühl der Entfremdung und damit auch eine Sehnsucht nach Überschaubarkeit, Einfachheit und Stabilität. In solchen Situationen werden Werte geschaffen, die schon bald als traditionell gelten. Und dieser Prozess lässt sich heute gerade beim Essen sehr schön beobachten. Begriffe wie „echt“, „alt“, „original“ oder „authentisch“ nobilitieren zunehmend unsere Nahrungsmittel. Der Kulturwissenschaftler Konrad Köstlin spricht in diesem Zusammenhang von der Küche als einer „Authentizitätstankstelle“.

Von der Selbstverständlichkeit zur Selbstverwirklichung

Heute füllen Kochbücher in Buchhandlungen wie auch in Wohnungen ganze Regale und zeigen, welche Bedeutung Essen und Trinken für das Selbstverständnis der Menschen einnehmen. Viele dieser Publikationen orientieren sich an den Kreationen irgendwelcher Starköche, andere wirken als lieblose Kompilationen marktgängiger oder trendiger Rezepte. Einzelne aber prägen ganze Generationen, weil sie das Wissen einer Epoche zusammentragen, bündeln, aber auch auf eigene Art und Weise formen. Sie sind typische Beispiele für den komplexen Prozess der Traditionsbildung, indem sie einerseits mit feinem Gespür aufnehmen, was „üblich“ und was „typisch“ ist, diesem andererseits aber auch ihren Stempel aufdrücken. Gute Kochbücher sind daher Vermittlungsagenturen.

Das Fülscher-Kochbuch ist eine solche Vermittlungsagentur mit ebenso weitreichender wie langfristiger Wirkung. Es steht exemplarisch für Prozesse der Überlieferung in modernen Gesellschaften. Im Zentrum steht eine Person, Elisabeth Fülscher; doch das Buch ist weit mehr als ein Ausdruck dieser eindrücklichen Dame. Es stützt sich zugleich auf das Wissen der Zeit, greift zurück auf die Kochkunst der vorhergehenden Generationen. Tradierungsprozesse sind häufig durch diese komplexe Mischung aus individuell und kollektiv, aus althergebracht und innovativ, aus bewährt und experimentierfreudig gekennzeichnet. Denn der nutzende Mensch ist kein Roboter, der alles in der immer gleichen Weise ausführt, sondern jemand, der eigene Vorlieben hat, der ausprobiert, einen eigenen Standpunkt einnimmt.

Frau Fülscher hatte klare Vorstellungen, wie die Küche eines gutbürgerlichen Haushaltes ihrer Zeit zu sein hatte. Sie war geprägt von ihrer sozialen Stellung wie auch von der ihrer Schülerinnen und Schüler, ihrer Leserinnen und Leser. Sie vermittelte kein Wissen für alle, sondern konzentrierte sich auf eine bestimmte Gruppe. Traditionen sind selten für alle Menschen in gleicher Weise wichtig und kulturelles Erbe muss nicht unbedingt mit einer bestimmten regional oder ethnisch definierten Einheit verbunden sein. Häufig betreffen sie eine bestimmte Berufsgattung, Angehörige einer bestimmten Konfession, ein bestimmtes Alterssegment oder wie in unserem Falle eine sozialen Schicht, das Bürgertum. Diese Traditionen können aber von anderen Gruppen aufgenommen und weitergetragen werden, Zunftfeste werden zu Stadtfesten, religiöse Feierlichkeiten bestimmen auch den Jahreslauf der Nichtgläubigen, ältere Semester wagen sich an Jugendfeste oder auf den Rummelplatz, und Kochbegeisterte halten sich nicht an Standesgrenzen.

Heute sind die Klagen über die Krise des Kochens zahlreich, werden alarmierende Zahlen herumgeboten: In immer weniger Familien wird regelmässig gekocht, in manchen überhaupt nicht mehr, viele Menschen können überhaupt nicht mehr kochen. Dafür boomen Restaurants, Fast Food, Pizzakurier und Home Delivery.Kochstudios werden zum gemeinsamen Freizeitvergnügen. Promis und Landfrauen bekriegen sich am Herd. Und jedes Medium, das etwas auf sich hält, berichtet ausführlich über kulinarische Trends. Gastrokritiker sind Stars, und der Stellenwechsel von Spitzenkochs erregt mehr Aufsehen als der von Spitzenmanagern. VieleMenschenbeschäftigen sich mit kochen, ohne zu kochen, im Gespräch, vor dem Fernseher oder im Internet. Noch nie wurde soviel über Essen und Trinken geredet, wurden Essen und Trinken so ausgiebig zelebriert. Kochen ist von einer alltäglichen Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit zu einem bewussten Akt, zu einem Element des Lifestyle, der Kreativität und der Selbstverwirklichung geworden. Elisabeth Fülscher hätte sich wohl verwundert die Augen gerieben, hätte dies ebenso als Zumutung zurückgewiesen wie die McDonaldisierung. Und doch sind es diese beiden Entwicklungen, die das Bewusstsein für Traditionen schärfen und dazu beitragen, dass das „Fülscher“ fortlebt, als kulturelles Erbe.

Walter Leimgruber ist Professor und Leiter des Seminars für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Universität Basel.